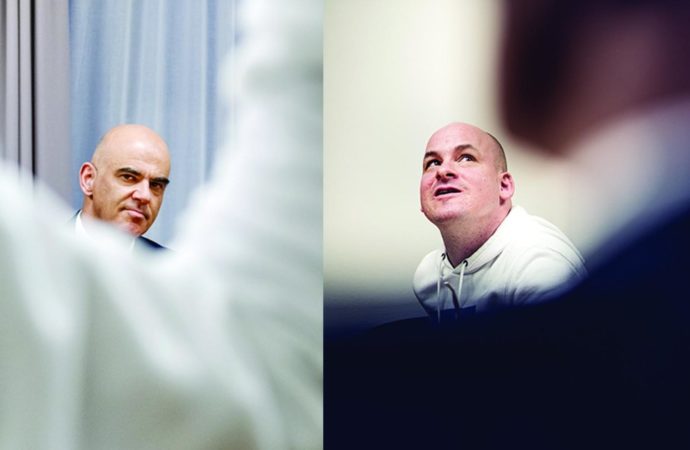

Deux moines bouddhistes face à face dans le saint des saints de la Berne fédérale. C’est une illusion d’optique. Une histoire de crâne nu comme la roche dans le désert. Mais l’image dit l’ambition de cette rencontre, un désir de clarté et d’action. Lundi donc, le conseiller fédéral Alain Berset a reçu Alexandre Jollien dans

Deux moines bouddhistes face à face dans le saint des saints de la Berne fédérale. C’est une illusion d’optique. Une histoire de crâne nu comme la roche dans le désert. Mais l’image dit l’ambition de cette rencontre, un désir de clarté et d’action. Lundi donc, le conseiller fédéral Alain Berset a reçu Alexandre Jollien dans une salle du Département fédéral de l’intérieur.

Le premier affronte, en tant que ministre de la Santé, une pandémie sans précédent, avec sa cascade de détresses, de faillites, de malheurs. Le second a été confiné, enfant et adolescent, dans la solitude sans nom d’une institution pour personnes handicapées. Le philosophe, auteur d’Eloge de la faiblesse et de La sagesse espiègle, doit à cet enfer une attention extrême à nos fragilités qui n’a d’égale que sa joie de penser et sa méfiance vis-à-vis des administrations, du politique en particulier.

Quand Le Temps lui a proposé de dialoguer avec Alain Berset, il n’a pas hésité pourtant. Celui qui publie ces jours Abécédaire de la sagesse* – avec ses complices Christophe André et Matthieu Ricard – estime le ministre socialiste, dit-il. Il apprécie sa «droiture et son humilité.» Pendant une heure, montre en main, ils ont recousu les fils d’une année en charpie. Et tenté de dessiner une trame entraînante pour 2021.

Lire aussi notre éditorial:

Chasser le virus des divisions avec Alexandre Jollien

Le Temps: Nous vivons une période chargée en injonctions contradictoires. Il y a quelques jours, on annonçait des vaccinations imminentes et dans la foulée une mutation du virus appelant à une nouvelle vigilance. Comment vivez-vous cette période de montagnes russes?

Alain Berset: Nous vivons une crise sans précédent, et cette succession d’événements en est le symbole le plus fort. Depuis le mois de février, l’incertitude et l’insécurité sont permanentes. Le vaccin arrive, et dans le même temps on doit fermer les restaurants. Depuis dimanche, nous avons dû limiter les contacts avec le Royaume-Uni. Dans un pays comme le nôtre, très habitué à la stabilité, chacun de ces événements – pris séparément – aurait été un choc.

Alexandre Jollien: Certains n’ont pas eu besoin de cette crise pour se prendre l’imprévu dans la figure. Quand on se coltine une maladie ou un handicap, on voit bien que l’imprévu, le tragique de l’existence constituent le monde. La nouveauté, c’est qu’on y est collectivement confronté. L’enjeu, c’est qu’il ne jette pas davantage de gens dans la précarité. Le coronavirus agit un peu comme une loupe qui agrandit nos fragilités. Chaque matin, on peut claquer. Dans ce maelström, on peut soit faire bande à part, soit tisser le lien de la fraternité.

A.B.: Alexandre Jollien a raison d’insister sur ce point. Nous avons tous dû réinventer des manières de vivre, devenir plus réactifs, plus innovants. Je considère cela aussi comme une grande richesse.

Alexandre Jollien, qui est le penseur qui vous accompagne en ces temps troubles?

A.J.:Nietzsche d’abord. Il nous apprend qu’à côté de la bonne santé, existe «la grande santé», c’est-à-dire la capacité d’intégrer dans une dynamique les blessures, la souffrance. L’autre penseur que je convoquerais, c’est Chögyam Trungpa. Ce maître tibétain dit qu’il ne faut pas s’en remettre à un espoir, surtout pas celui d’une guérison complète, cette berceuse qui nous fait croire qu’«un jour, tout ira bien». Il dégage deux magnifiques sentiers: d’une part nous détacher d’un «je» dictatorial, d’autre part faire passer l’autre toujours avant soi.

Lire aussi l’opinion:

Friedrich Nietzsche, pionnier de l’ère de la post-vérité

A.B.: Je trouve cette réflexion très intéressante, qui conduit à accepter et affronter les choses dans leur présent. La question ici n’est pas celle de l’espoir, mais de la confiance. Il faut la créer, pour que naisse un certain espoir de stabilité.

Sur quoi est fondée la confiance, pour vous, Alain Berset?

A.B.: Dès que le virus est apparu, on a compris qu’il n’y avait pas d’alternative: nous avions le devoir d’être totalement transparents, en particulier sur tout ce qu’on ignorait. Il a fallu rappeler que l’absence de certitudes est précisément ce qui caractérise le mieux une crise.

Cette crise vous a-t-elle transformé en profondeur?

A.B.: C’est difficile à dire, car nous y sommes encore pleinement confrontés. Ma seule certitude: c’est le pire choc que j’ai pu vivre dans ma carrière politique. Cette crise m’a porté aux limites physiques de ce qu’on peut supporter dans le travail. Ce n’est pas mon regard sur la politique ni sur moi-même qui a le plus évolué ces derniers mois, mais celui sur la société. Avec cette pandémie, l’individualisme martelé durant des décennies comme un idéal s’est effondré. Dès qu’une crise apparaît, le collectif s’impose. A Berne, au plus fort de la pandémie, on a vu, sur des portes, fleurir des pancartes annonçant: «Nous sommes des jeunes entre 20 et 30 ans, voilà notre numéro de téléphone, nous ne faisons pas partie des groupes à risque, dites-nous ce dont vous avez besoin!» Cette solidarité entre personnes qui ne se connaissaient pas était magnifique. C’est quelque chose qu’on avait peut-être un peu oublié.

Néanmoins, si le premier confinement a été marqué par une solidarité remarquable, le second est miné par les contestations et les divisions. Partagez-vous cette lecture, Alexandre Jollien?

A.J.: J’ai peur du covid, mais plus encore de l’individualisme. Il est durable et je ne suis pas sûr qu’il y aura un vaccin pour nous en protéger. C’est vrai que nous avons retrouvé une certaine foi en l’Etat. Jusqu’il n’y a pas si longtemps, il représentait souvent un certain autoritarisme, l’oppression. Aujourd’hui, sans lui, beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes crèveraient. Mais avons-nous pour autant un projet de société durable? Le défi de cette crise est de passer du «Je» au «Nous.»

A.B.: La première phase de la crise a suscité une cohésion formidable, symbolisée notamment par les applaudissements du soir, sur les balcons. La seconde marque une sorte de contrecoup, et il est très compréhensible. Après dix mois d’incertitude, nous sommes toutes et tous épuisés. L’immense majorité fait face, mais parfois avec des conséquences très lourdes sur le plan professionnel. Pensez au seul secteur de la culture! C’est d’une brutalité sans nom. Et nous devons nous interroger: «Est-ce qu’à la fin, nous réussirons à atteindre un nouvel équilibre, différent de celui d’avant la crise?» Il y aura, j’en suis persuadé, des changements dans les discours et les projets politiques. Mais de quelle portée, je n’en sais rien.

Une société tire-t-elle des enseignements d’un tel traumatisme?

A.B.: Oui, je le pense. Mais les apprentissages sont rarement durables pour une société. On aura appris beaucoup de choses sur la gestion d’une pandémie, et ces enseignements seront valables pour les dix ou vingt prochaines années. Mais la mémoire a ses limites. La société évolue, l’émotion retombe et les leçons parfois s’oublient. La génération qui a vu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale s’était engagée pour empêcher que cela ne se reproduise. Puis le temps passe et on ne se souvient plus vraiment des histoires que racontait notre grand-père. La société, c’est un corps vivant, qui doit apprendre à ne pas oublier.

Quel rôle les intellectuels doivent-ils jouer auprès des politiques?

A.B.: En février 2014, suite à la votation sur «l’immigration de masse», j’avais critiqué le manque d’engagement des intellectuels. Ils ne s’étaient pas assez exprimés. Je suis convaincu qu’ils ont un rôle à jouer, aujourd’hui aussi, pour mettre en perspective et questionner l’action collective. Depuis le début de la crise, on écoute surtout les experts, les épidémiologues, et c’est pertinent. Mais le temps des penseurs et des écrivains doit venir. Après, je comprends que cela n’arrive pas dans le feu de l’action, cela doit mûrir.

A.J.: Je ne me considère pas du tout comme un intellectuel. Je me suis emparé de la philosophie pour sauver ma peau. C’est un truc hyper-affectif, instinctif. Spinoza, Platon, Nietzsche, c’est pour tenir le coup. En vous écoutant, je me demandais qui touche, de nos jours, la population. Ce sont plutôt les sportifs, les gens hyper-connus. En ce sens, j’aurais voulu les entendre davantage. Si les philosophes peuvent être humbles sur ce coup-là, c’est aussi bien.

A.B.: Je sens quand même qu’il y a un besoin de réflexion, d’une prise de hauteur, dépassant l’avalanche d’informations. Une fois les premiers chocs passés, cette demande va se renforcer. Il faudra tenter de donner une lecture et un sens profond à ce que nous avons vécu.

Ce besoin-là va-t-il jusqu’à une recherche de transcendance?

A.J.: A propos de transcendance, on dirait parfois qu’on vit dans une société désillusionnée, où la fin se réduit au bonheur immédiat. Comme disent les bouddhistes, on lèche du miel sur une lame de rasoir si on espère trouver la félicité dans la consommation. Quand je vois les ruées dans les magasins, je me demande où est passé le mystère de Noël. La rébellion, aujourd’hui, c’est lutter contre ce matérialisme, nous ne sommes pas des choses. La transcendance, c’est cette part qu’il y a, en chacun d’entre nous, d’irréductible qui échappe à l’emprise des réseaux sociaux, aux déterminismes.

Il faudrait retrouver le goût du libre arbitre?

A.J.: Le défi est délicat… Je suis choqué qu’on se revendique du libre arbitre pour s’affranchir des règles qui nous protègent collectivement. C’est sans doute une erreur philosophique majeure. Le libre arbitre ne consiste pas à faire ce qu’on veut. Si on s’en tient au vaccin, par exemple, on se vaccine aussi et d’abord pour les autres. La liberté, ce n’est pas l’inflation de l’«ego».

A.B.: Ce que vous dites sur le vaccin est essentiel. On se vaccine d’abord pour protéger les autres; c’est un acte individuel, qui a des conséquences positives pour l’ensemble de la société. Et puis on le fait aussi pour soi, parce que nous savons que les conséquences de la maladie peuvent être graves pour tout le monde.

A vous entendre, on a l’impression qu’on n’a jamais pensé autant l’appartenance à un corps social. N’est-ce pas une des vertus de la période?

A.B.: A chaque fois que nous sommes confrontés à un bouleversement, nous voyons réapparaître des éléments qu’on croyait disparus. Une telle crise resserre les liens. Ça me rappelle une image: celle du désert d’Atacama, dans le nord du Chili où il pleut une fois tous les cinq à six ans. Le lendemain, les fleurs apparaissent. Or on oublie pendant cinq ans que sous ce sable, elles sont bien là! Elles ne demandent qu’à être arrosées… Il est vrai qu’il y a longtemps qu’on n’avait pas vécu une situation comme celle-là dans notre pays.

A.J.: Je n’ai pas l’impression qu’on fasse bloc. J’ai été choqué par un incident: alors qu’on était un soir de ce printemps sur le balcon en train d’applaudir, des gens ont hurlé: «Connards! Arrêtez ce tapage!» Il y a encore un sacré boulot pour qu’on fasse société.

A.B.: Il y a là une question politique passionnante: pour quelles raisons, à certaines époques de l’histoire, se développent des courants politiques et sociaux? Il se peut que les défis du changement climatique, de la politique énergétique, ou de la santé favorisent à l’avenir l’émergence de mouvements qui n’étaient guère imaginables auparavant. La société est organique, mouvante, elle peut se distendre, se rassembler.

A.J.: Alain Berset, comment faites-vous pour ne pas être bouffé par les critiques, sans vous blinder? En gros, comment arrivez-vous à dormir en plein covid?

A.B.: Le pire danger auquel on est confronté dans une fonction exécutive est de se durcir. Et peut-être de devenir cynique. En être conscient est un bon début pour tenter d’éviter le piège. Mais comment garder cette distance? Il faut réussir à tirer le rideau quand c’est nécessaire. Je lis peu les nouvelles des médias, ou les réseaux sociaux. J’ai la chance d’avoir une équipe qui joue ce rôle de filtre, qui m’informe des éléments essentiels. Cela me permet de me concentrer sur mes responsabilités. Après, il y a bien sûr un réel déséquilibre entre le travail et la vie privée, le jardin intérieur. Même si j’essaie le plus possible de préserver cette sphère.

A.J.: Mais comment?

A.B.: J’ai toujours fait la différence entre la fonction et la personne. Je considère que cette fonction m’est prêtée et que je dois l’incarner pendant un temps donné. Je mets toutes mes forces pour remplir ce que requiert ma tâche, mais je sais que mon vrai moi est ailleurs. Cette conscience m’aide à garder la distance.

A.J.: Mais n’est-ce pas jouer un rôle?

A.B.: Non. Je ne joue pas. J’arrive à faire la différence entre le moi profond et le moi public ou social.

A.J.: La distinction «moi profond» et «moi social» est géniale. On la trouve aussi chez le philosophe Henri Bergson. Nietzsche dit qu’il faut éviter à la fois la pensée caricaturale, fanatique, tout en s’interdisant d’être tiède. Comment fait-on pour se fondre dans le consensus que le Conseil fédéral exige, sans se trahir?

A.B.: J’ai la chance de n’avoir jamais été contraint de porter des décisions que je ne pouvais pas cautionner. Mais aussi celle de pouvoir influencer, dans mon travail, les domaines d’activité extrêmement importants que sont la santé, le social et la culture. Quant au compromis, il m’arrive parfois de penser après une séance du Conseil fédéral: «Ok, celui-ci n’est pas idéal, mais je peux le tolérer.» Mais le plus souvent, je ressors en me disant: «Le résultat final est bien meilleur que ce que nous avions au début de la discussion.» Dans les sujets très importants, de bons compromis sont indispensables. Et c’est ce qui se produit face au virus. Le Conseil fédéral a toujours eu la conviction qu’il avait pris les bonnes décisions pour le pays.

A.J.: Le corona a donc bonifié le Conseil fédéral?

A.B.: Bien sûr. La crise nous a confrontés à des situations inédites. On est sur ce chemin de crête dont vous avez parlé: nous évitons les extrêmes, sans céder à la tiédeur. Il est possible, je crois, d’avoir la flamme pour un compromis positif.

A.J.: L’une des grandes questions de ma vie est sur qui on peut compter. Ayant vécu toute mon enfance dans une institution pour personnes handicapées qui était, à certains égards, une zone de non-droit, j’ai toujours eu peur de l’administration. Dès que mes enfants risquent d’être en retard à l’école, j’ai peur qu’ils en soient virés. Ma grande frousse, plus terrible que le handicap, c’est celle du rejet. Que pourriez-vous me dire pour me réconcilier avec l’administration qui me paraît bien souvent écrasante?

A.B.: Je comprends ce que vous dites au regard de ce que vous avez vécu. Nous devons dire ce qu’on attend d’une administration, qui n’est rien d’autre que le moyen d’action de la politique exécutive. Les textes et la Constitution en particulier servent cet objectif, soit de garantir les droits des citoyens face à l’appareil de l’Etat.

C’est Noël. Quel est le livre ou la musique que vous offrez aux êtres qui vous sont chers?

A.B.: Un disque des pianistes de jazz Keith Jarrett ou Brad Mehldau, deux musiciens que j’ai beaucoup écoutés ces temps. Ou encore, Essais sceptiques du philosophe Bertrand Russell. Ou alors Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov dans sa nouvelle traduction. Pour moi, c’est un chef-d’œuvre absolu.

A.J.: Cher Monsieur Berset, je vous ai amené L’Entraînement de l’esprit de Chögyam Trungpa. Ce livre aide à penser les défis actuels. Le détachement face à la tyrannie de l’individu, mais aussi la générosité. Je crois que c’est un magnifique programme.

Retrouvez

nos principaux articles sur la crise sanitaire

*Abécédaire de la sagesse, Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard, L’iconoclaste, Allary Editions, 340p.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *