«Chine: une pneumonie de cause non identifiée suscite l’inquiétude»: c’est le titre d’un article que nous avons publié le 9 janvier 2020. Il portait sur un sujet encore relativement confidentiel, la survenue d’une mystérieuse épidémie ayant démarré quelques semaines plus tôt à Wuhan, en Chine. «Un nouveau coronavirus pourrait être à l’origine de cette accumulation de

«Chine: une pneumonie de cause non identifiée suscite l’inquiétude»: c’est le titre d’un article que nous avons publié le 9 janvier 2020. Il portait sur un sujet encore relativement confidentiel, la survenue d’une mystérieuse épidémie ayant démarré quelques semaines plus tôt à Wuhan, en Chine. «Un nouveau coronavirus pourrait être à l’origine de cette accumulation de cas», y relatait le médecin et journaliste Marc Gozlan, un de nos collaborateurs externes.

Lire aussi: Chine: une pneumonie de cause inconnue suscite l’inquiétude

La suite, vous la connaissez comme moi. Le nombre de malades qui augmente, l’inquiétude qui grandit et la vague qui se rapproche implacablement de nous. La situation qui devient vite hors de contrôle, poussant le Conseil fédéral à décréter un confinement. La découverte un peu hébétée de ce temps suspendu, la prise de conscience d’être en train de vivre une expérience hors du commun.

La pandémie de Covid-19 place alors notre petite rubrique scientifique (composée de trois journalistes salariés) face à un gigantesque défi. Comment informer nos lecteurs sur un virus dont on ignore presque tout? Les attentes sont fortes, nous le voyons dans les statistiques de consultation de nos articles, qui grimpent en flèche. Et les questions sont légion: comment le nouveau virus se transmet-il? A quel point est-il dangereux? Comment le soigner? Etc. Las, il n’existe à ce stade presque aucune publication scientifique sur laquelle nous appuyer – et pour cause, la maladie est causée par un nouveau virus qui n’a encore jamais été étudié – et les experts, mobilisés, sont peu disponibles pour répondre aux sollicitations médiatiques. Si bien que nous nous retrouvons souvent seuls face à nos questions – situation ô combien frustrante.

De la pénurie à l’orgie de données

Et puis rapidement, la recherche se met en ordre de marche, les scientifiques du monde entier réorientent leurs travaux pour tenter de percer les secrets du virus. La plupart d’entre eux publient leurs résultats sur des bases de données en ligne, sans attendre le processus classique de relecture par les pairs, qui a normalement cours dans la publication scientifique. Un gain de temps précieux dans la lutte contre une maladie qui tue chaque jour, mais aussi la porte ouverte à la diffusion de travaux de moindre qualité… Et là, pour nous, commence un autre casse-tête: comment arbitrer entre tous ces travaux? Savoir lesquels apportent des résultats significatifs pour nos lecteurs? Après la pénurie de données, c’est l’orgie d’informations – et ce n’est pas nécessairement plus simple à gérer.

La crise du Covid-19 nous a offert un spectacle inédit: celui de la science en train de se faire, presque en temps réel, sous nos yeux. Jamais auparavant les études scientifiques n’avaient été autant relayées, commentées, déformées parfois, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une caisse de résonance qui a mené à une impression de «cacophonie» scientifique sur le covid. Nous avons tenté, au Temps, de mener notre barque à travers cette tempête, en évitant de nous précipiter sur tous les sujets, mais plutôt en opérant une sélection que nous espérons avoir été la plus pertinente possible. Nous ne prétendons pas y être toujours parvenus, mais nous avons tenté de le faire avec intégrité, sans parti pris, avec en tête ce qui nous anime en tant que journalistes, le fait d’apporter les informations nécessaires à nos lecteurs pour qu’ils puissent fonder leurs opinions sur des faits et non sur des rumeurs.

Menteur ou vendu

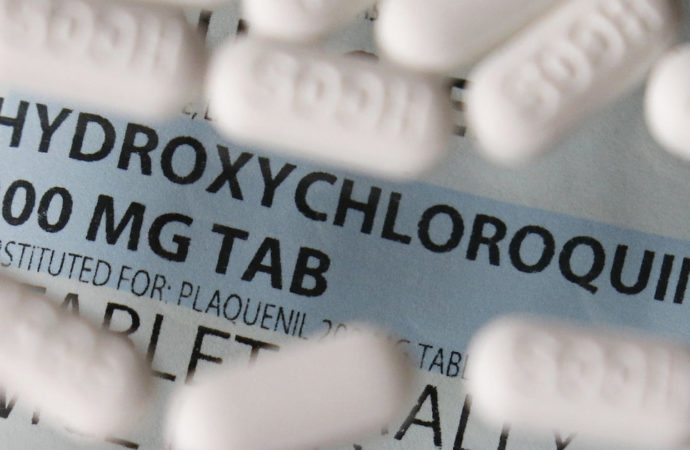

Notre travail nous a valu de nombreuses attaques. Bien qu’habitués aux réactions virulentes lorsque nous écrivons sur des sujets tels que le changement climatique, les pesticides, la 5G, les OGM, etc., nous avons été surpris par la virulence des courriers reçus. Un de nos articles nous a même valu une attaque devant le Conseil suisse de la presse, une procédure plutôt rare qui s’est soldée par une décision en notre faveur. La crispation d’une partie de la population par rapport aux mesures anti-covid semble s’être cristallisée sur certains sujets comme le port du masque, le vaccin ou plus encore la figure controversée du professeur français Didier Raoult et son traitement à la chloroquine. Ecrire sur ces thèmes, c’est être sûr de se faire qualifier de menteur ou de vendu.

Je dois redire ici que nous n’avons aucun intérêt caché dans cette pandémie: nous ne travaillons pas pour les laboratoires pharmaceutiques et notre journal a perdu de l’argent en raison de la crise, dans un contexte déjà difficile pour la presse écrite. Ces réactions le montrent, la lutte contre le coronavirus a été prise de court par des enjeux idéologiques. C’est là encore un enseignement de cette année 2020 mouvementée: la science, la santé, l’environnement bien sûr, sont des sujets éminemment politiques. Et c’est aussi pour cela qu’ils sont passionnants.

Lire aussi: Après la pandémie, une nouvelle crédibilité scientifique à construire

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *