Difficultés dans l’accès aux soins, stéréotypes, préjugés… Même dans le système de santé, les discriminations raciales sont particulièrement flagrantes. Une récente étude, parue le 20 juillet dans la revue médicale Pediatrics et réalisée sur un échantillon de 172 549 enfants en bonne santé recensés dans 186 centres médicaux à travers les Etats-Unis, a mis en lumière un nouveau

Difficultés dans l’accès aux soins, stéréotypes, préjugés… Même dans le système de santé, les discriminations raciales sont particulièrement flagrantes. Une récente étude, parue le 20 juillet dans la revue médicale Pediatrics et réalisée sur un échantillon de 172 549 enfants en bonne santé recensés dans 186 centres médicaux à travers les Etats-Unis, a mis en lumière un nouveau pan révoltant de cette réalité: les jeunes patients afro-américains auraient 3,43 fois plus de probabilités de mourir dans les trente jours après une opération chirurgicale que les enfants blancs.

Bien que les données sur le sujet soient encore extrêmement lacunaires en Suisse, le pays n’est pas épargné par ce phénomène. Les centres de conseil, qui recensent les incidents racistes en Suisse, ont en effet mis en évidence une recrudescence de 27% des actes de racisme entre 2018 et 2019, tels que des insultes, du dénigrement, des accusations mensongères ou de l’hostilité. Dans le milieu de la santé, ces chiffres, bien que peu nombreux, sont également en augmentation.

Lire aussi: En sciences aussi, «Black Lives Matter»

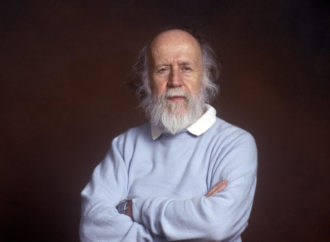

Pour toutes ces raisons, un nouvel enseignement sur le racisme dans la pratique médicale sera intégré dès l’automne dans la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Explications avec Patrick Bodenmann, chef du département vulnérabilités et médecine sociale d’Unisanté, à Lausanne, et professeur associé à la faculté de biologie et de médecine (FBM).

Le Temps: Un épisode de «Blackface», autrement dit de grimage en noir du visage, par des étudiants en médecine lors d’une fête en 2019, a soulevé de multiples réactions d’indignation. Cet événement vous a-t-il notamment incité à créer un enseignement sur la question du racisme dans les soins?

Patrick Bodenmann: En réalité, cela faisait longtemps que l’on réfléchissait à intégrer cette thématique dans le cursus des étudiants en médecine. Lorsque l’on travaille dans des institutions comme Unisanté, dont l’une des missions est, depuis le XIXe siècle, de travailler avec des minorités et des groupes marginalisés, on se rend bien compte de la diversité des patients qui viennent consulter, mais aussi à quel point les problématiques mises en avant aux Etats-Unis peuvent aussi concerner la Suisse. L’inquiétude soulevée, tant auprès des étudiants, du rectorat de l’Université de Lausanne, du décanat et de l’Ecole de médecine de la FBM, suite à l’épisode de 2019, a permis de concrétiser ce que l’on considérait déjà comme une nécessité.

Comment allez-vous aborder la délicate question du racisme avec les étudiants en médecine?

Le premier aspect, fondamental, est de travailler sur les mots, afin de comprendre ce que recoupent les termes de race ou d’ethnie qui sont souvent utilisés de manière inadéquate. Puis nous aborderons notamment la question des micro-agressions dont sont parfois victimes les patients, mais aussi les cliniciens issus de ce que l’on appelle les minorités visibles. Ces micro-agressions peuvent prendre plusieurs formes, comme le fait, par exemple, de penser qu’une personne noire fera moins attention à sa santé ou qu’un médecin non blanc sera moins qualifié. Lorsqu’elles sont répétées, ces dernières peuvent conduire à l’érosion progressive du bien-être et de la résilience des personnes qui en sont victimes.

Lire aussi: Maladies cardiaques: des biais de genre chez les généralistes

Il semble aussi fondamental de permettre aux étudiants de réaliser des exercices d’introspection, dans le but qu’ils se confrontent à leurs propres stéréotypes ou préjugés possibles, mais aussi qu’ils puissent acquérir un savoir-faire et un savoir-être permettant de prodiguer des soins de qualité à des patients issus de cultures différentes. Ceci, en étant particulièrement attentifs aux compétences communicationnelles, mais aussi aux déterminants sociaux de la santé, aux croyances par rapport à la maladie et aux traitements, ainsi qu’à certaines spécificités transculturelles.

Comment se manifestent les discriminations raciales dans les soins?

Cela s’apparente souvent un mécanisme allant des stéréotypes – à savoir une forme de catégorisation basée sur des caractéristiques prétendues typiques des membres d’un groupe – aux préjugés, soit une attitude positive ou négative envers les membres d’un groupe, basés sur différents stéréotypes, jusqu’à la discrimination, lorsqu’un soignant traite de manière différenciée une personne en fonction de ces mêmes stéréotypes et préjugés.

Selon vous, le métier de soignant est probablement plus à risque de fonctionner sur une logique de stéréotypes et de préjugés. Pourquoi?

En tant qu’étudiant en médecine, on apprend à raisonner de manière analytique, de compartimenter les informations afin de parvenir, notamment, à formuler des diagnostics différentiels. Avec le temps, et l’expérience grandissante, on commence alors à adopter, en parallèle, une approche plus intuitive. Dans certaines conditions, par exemple sous la pression du temps, du stress, où lors de difficultés communicationnelles, ces systèmes intuitifs peuvent prendre le dessus, et c’est là qu’apparaissent les stéréotypes et les préjugés à l’origine de possibles discriminations.

Ce besoin de catégoriser se retrouve aussi dans ce que l’on appelle le syndrome méditerranéen ou transalpin, qui part du principe que certains patients auraient tendance à exagérer leur ressenti douloureux en raison de leur appartenance ethnique…

Cette simplification de la réalité est en effet quelque chose de prévalent. Je peux citer à cet égard un exemple vécu et particulièrement éloquent. Au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, plusieurs femmes arrivées en Suisse en tant que requérantes d’asile étaient venues consulter pour des douleurs récurrentes dans l’ensemble du corps. Après en avoir examiné certaines, nous sommes arrivés à la conclusion que ces maux étaient sans doute d’origines psychosomatique, en raison des traumatismes terribles qu’elles avaient vécus.

Seul un collègue a imaginé que ces douleurs pouvaient provenir d’une carence en vitamine D, un manque généré par le fait que ces femmes portaient toutes le voile et bénéficiaient, dès lors, moins des effets bénéfiques de l’exposition au soleil, un diagnostic qui s’est révélé exact. Dans ce cas, nos propres perceptions de la réalité nous avaient conduits à faire des raccourcis qui, en l’occurrence, auraient pu s’avérer délétères pour les patientes.

Dans un article paru récemment dans la «Revue médicale suisse», vous pointez également le manque de données, en Suisse, en lien avec les incidents racistes dans les soins…

En effet. Le manque de données nationales concernant les conséquences du racisme sur les iniquités de santé est un problème. L’absence de collecte de données sur l’origine raciale ou ethnique des patients dans les protocoles de recherche ne permet pas d’avoir une information précise sur l’amplitude du racisme et de ses conséquences sur la santé et sur l’accès aux soins. Ce blind spot ou color blindness est contre-productif, voire nuisible, car il empêche la mise en évidence d’une forme de racisme très probablement présent, tout comme cela complique la mise en place de mesures ou de réformes pour lutter contre les discriminations raciales.

Lire aussi: Les stéréotypes liés aux hommes et aux femmes s’immiscent jusque chez le médecin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *